本帖最后由 laoliu 于 2013-6-26 13:41 编辑

机器人对于我们而言并不陌生,不论是在小说、电影里的生动形象,还是在工业、军事等领域中的应用都给我们留下了深刻的映像。随着科技的发展,机器人也越来越聪明智能,并将逐步走入百姓生活,成为我们工作、生活的得力助手。在信息与电子技术中的某个具体和狭小的一面,这次让我们和网友们一起共同了解机器人的一些点点滴滴吧。

机器人的定义 在世界各国不同的语言中,Robot是机器人的代名词。广义的说机器人就是“充分应用各种技术,在现实世界起各种作用的智能化系统。”但各国科学家从不同的角度出发,给出的定义有所不同。 国际标准化组织的定义: 1, 机器人的动作机构具有类似于人或其他生物的某些器官(肢体、感受等)的功能; 2, 机器人具有通用性,可从事多种工作,可灵活改变动作程序; 3, 机器人具有不同程度的智能,如记忆、感知、推理、决策、学习等; 4, 机器人具有独立性,完整的机器人系统在工作中可以不依赖于人的干预。 还有包括中国,美国,日本和欧盟独自定义的具体细节,但大多与国际标准组织所定义内容方向一致

机器人发展历史 在近代,随着第一次、第二次工业革命,各种机械装置的发明与应用,世界各地出现了许多“机器人”玩具和工艺品。这些装置大多由时钟机构驱动,用凸轮和杠杆传递运动。 1950年美国作家I.阿西莫夫提出了机器人学(Robotics)这一概念,并提出了所谓的“机器人三原则”,即:1.机器人不可伤人; 2.机器人必须服从人给与,但不和(1)矛盾的指令; 3.在与(1)、(2)原则不相矛盾的前提下,机器人可维护自身不受伤害。 70年代,随着计算机技术、现代控制技术、传感技术、人工智能技术的发展,机器人得到了迅速发展。1974年CincinnatiMilacron公司开发成功多关节机器人;1979年,Unimation公司又推出了PUMA机器人,它是一种多关节、全电动驱动、多CPU二级控制;采用VAL专用语言;可配视觉、触觉、力觉传感器,在当时是一种技术先进的工业机器人。现在的工业机器人结构大体上是以此为基础的。这一时期的机器人属于“示教再现”(Teach-in/Playback)型机器人。只具有记忆、存储能力,按相应程序重复作业,但对周围环境基本没有感知与反馈控制能力。这种机器人被称作第一代机器人。 进入80年代,随着传感技术,包括视觉传感器、非视觉传感器(力觉、触觉、接近觉等)以及信息处理技术的发展,出现了第二代机器人—有感觉的机器人。它能够获得作业环境和作业对象的部分有关信息,进行一定的实时处理,引导机器人进行作业。第二代机器人已进入了使用化,在工业生产中得到广泛应用。 第三代机器人是目前正在研究的“智能机器人”。它不仅具有比第二代机器人更加完善的环境感知能力,而且还具有逻辑思维、判断和决策能力,可根据作业要求与环境信息自主地进行工作。

机器人的分类 机器人如何分类,国际上没有制定统一的标准,有的按负载重量分,有的按控制方式分,有的按自由度分,有的按结构分,有的按应用领域分。

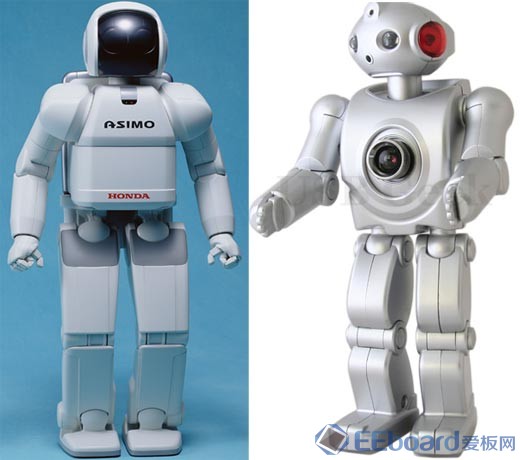

我国的机器人专家从应用环境出发,将机器人分为两大类,即工业机器人和特种机器人。所谓工业机器人就是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。而特种机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,包括:服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器人化机器等。在特种机器人中,有些分支发展很快,有独立成体系的趋势,如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。目前,国际上的机器人学者,从应用环境出发将机器人也分为两类:制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务与仿人型机器人,这和我国的分类是一致的。 机器人的猜想 人类制造机器人的梦想已经延续了几千年,形形色色的机器人在科幻故事里大行其道。而随着技术的发展,现在的机器人越来越智能化、人性化,甚至拥有类似人类的听觉、视觉和触觉,微型机器人、仿生机器人、纳米机器人纷纷登上舞台,所具备的“能力”不亚于科幻故事中的描述。机器人的出现已经改变并将更深远地改变人类的生活,同时机器人的“威胁论”,人类的应对策略也随之出现,我们不禁会问:机器人到底是人类的救世主还是终结者?

机器人——世界因你而不同(2)

|  2/2

2/2

发表于 2013-6-25 15:32:14

发表于 2013-6-25 15:32:14